Dans le news urbain A NOUS PARIS daté du 16 au 22 Janvier, on peut lire une interwiew de Marithé et François GIRBAUD.

Voici un extrait :

"Pour moi, les couturiers, ça correspond à une réalité financière de marchands de parfums et de carrés de soie; ils n'influencent en rien le vêtement."

Même si je saisis parfaitement "l'esprit" de cette phrase, au regard du ton général de l'interwiew, je trouve que tenir ce genre de propos est aussi stupide que de dire : " Van GOGH n'influence en rien les peintres en batiments, donc Van GOGH ne sert à rien..."

19 janvier 2006

14 janvier 2006

L'Empire n'a jamais "contre-attaqué" ! Il attaque toujours...

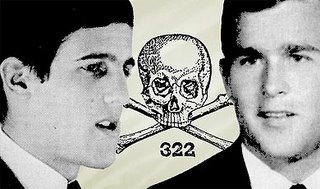

Skull and Bones, l’élite de l’Empire

Au sein de la très élitiste et puritaine université de Yale sont co-optés chaque année quinze fils de très bonne famille. Ils forment une société secrète aux rituels morbides : les Skull and Bones (Crâne et os). Tout au long de leur vie, ils se soutiennent et s’entraident face aux velléités démocratiques d’une plèbe qu’ils abhorrent. Les deux candidats à la dernière élection présidentielle, George W. Bush et John Kerry, loin d’être des adversaires, s’y côtoyaient en secret depuis trente-six ans. Alexandra Robbins a consacré aux Booners une enquête qui fait référence. Son livre sera disponible la semaine prochaine en français.

L’association des Skull & Bones nourrit une importante littérature conspirationniste, qui rend responsable ses membres du scandale du Watergate, de l’invasion de la Baie des Cochons ou encore de l’assassinat de John F. Kennedy. Par ses connexions avec le milieu des affaires, notamment le secteur bancaire, ces anciens potaches de l’université de Yale contrôleraient la finance mondiale, voire l’avenir de la planète. Les Skull & Bones auraient d’ailleurs noyauté le Council on Foreign Relations, la Commission Trilatérale, la CIA, etc.

Il n’est pas question de discuter dans Voltaire, une publication laïque, de l’ésotérisme pratiqué au sein de cette organisation au cours des rites d’initiation, ou des cérémonies annuelles, mais d’analyser sa fonction sociale et son éventuel rôle politique. Les Skull & Bones illustrent surtout comment, aux États-Unis, s’est perfectionné un système de reproduction des élites par le biais d’une sélection qui, contrairement au mythe du self-made man, ne doit rien au hasard ou aux qualités individuelles. En effet, comme le souligne Anthony Sutton, les membres les plus actifs de l’organisation viennent d’un « noyau d’environ 20 à 30 familles », attachées à la défense de leur héritage et de leur lignée. Il existe ainsi de nombreux mariages entre des représentants des familles membres des Skull & Bones, bien que seuls les étudiants mâles aient pu, jusqu’à une date récente, adhérer à l’organisation.

Yale, une université puritaine et élitiste

Les Skull & Bones sont nés sur le campus de l’université de Yale. Un choix qui, selon la remarquable enquête de la journaliste de l’ Atlantic Monthly, Alexandra Robbins, ne doit rien au hasard [1].

Au début du XVIIIe siècle, l’ensemble des universités états-uniennes, qu’il s’agisse d’Harvard, Dartmouth, Williams, Bowdoin, Middlebury ou encore Amherst, ont été fondées par des Congrégationnalistes. Mais ils subissent alors la concurrence des Presbytériens, ce qui incite le président d’Harvard, Increase Mather, à agir. En 1701, il quitte son poste et créée une nouvelle université, « afin que l’Intérêt de la Religion soit préservé, et que la Vérité soit transmise aux générations futures ». Avec l’aide de dix pasteurs, dont neuf viennent d’Harvard, il parvient ainsi à fonder le Collegiate School of Connecticut. En 1711, Isaac Newton, Richard Steel et Elihu Yale sont approchés pour transmettre des livres de leur collection personnelle à la jeune institution. Les contacts avec Yale, devenu extrêmement riche grâce à ses activités au sein de la Compagnie des Indes orientales et en tant que gouverneur de la colonie de Madras, sont particulièrement fructueux. Non content de fournir des livres, il finance également largement l’université, qui lui rend hommage en prenant son nom, à partir de 1720, Yale University.

Les liens avec le congrégationnalisme garantissent le puritanisme de l’enseignement et du mode de fonctionnement de Yale. Les étudiants et professeurs doivent prononcer une profession de foi à leur entrée dans l’établissement, et peuvent être renvoyés si leur sincérité est sérieusement mise en doute. À ce puritanisme s’ajoute un élitisme forcené : les étudiants sont classés, dès leur arrivée à Yale, non pas en fonction de leurs capacités, mais de la position sociale de leurs parents. En tête de classe, les fils ou petit-fils de gouverneurs, de vice-gouverneurs. Puis viennent les membres des familles de juges de la Cour suprême. Un plus bas dans le classement, on trouve les fils de pasteurs et d’anciens élèves. En queue de peloton, les fils de fermiers, de marchands et d’artisans. Ce classement décide de la place attribuée à chaque élève dans les salles de classe, à la chapelle et à la cantine. Le plus étonnant, note Alexandra Robbins, n’est pas que ce classement d’entrée dépende du statut social de la famille de l’élève, chose courante dans beaucoup d’universités au XVIIIe siècle, mais plutôt qu’il n’évolue pas avec la scolarité. Ainsi Yale devient l’exemple idéal-typique d’une institution reproduisant les élites et leur hiérarchie interne. Le déclassement est en général occasionné par un manquement disciplinaire, et sanctionne le fait que l’élève a ainsi entaché l’honneur de sa famille.

Il faut ajouter à ce mode de fonctionnement peu banal la licence explicitement donnée aux élèves plus âgés de bizuter, voire de brimer et d’humilier les étudiants des classes inférieures. Le règlement prévoit une série de mesures visant à assurer le respect de la hiérarchie la plus arbitraire, fondée uniquement sur l’âge. Lyman Bagg a raconté dans un ouvrage, Quatre ans à Yale, paru anonymement en 1871, comment il analysait les mécanismes mis en place par l’institution. Ces pratiques autorisées reflètent selon lui le « pouvoir énorme des "coutumes" de l’école dans la création d’une folie temporaire qui fait des hommes faibles des êtres cruels et des hommes bons des êtres sans pitié ».

Cette propension à l’élitisme, à la hiérarchie brutale et au puritanisme incite les élèves, à la fin du XVIIIe siècle, à monter plusieurs sociétés parallèles à l’université. Il s’agit au départ d’associations littéraires, telles que Linonia et Brothers in Unity. L’ensemble des élèves est appelé à adhérer à l’une ou l’autre des organisations. Ce qui n’est pas assez élitiste pour ceux qui souhaitent une stricte reproduction de la nouvelle « aristocratie » états-unienne. En 1780 la branche Alpha de l’organisation Phi Betta Kappa est fondée à Yale. Plusieurs autres sociétés fleurissent à l’époque : la Beethoven Society, l’Hexahedron Club... Petit à petit, les salons littéraires perdent de leur importance, remplacés par des sociétés secrètes, plus élitistes et plus fermées. Au milieu du XIXe siècle, on en dénombre trois principales : les Skull and Bones (Crâne et os), les Scroll and Key (Parchemin et clé) et Wolf’s Head (Tête de loup).

Parallèlement, le corps enseignant de Yale décide de suivre le mouvement. Six ans après la création de Skull & Bones, six membres de l’élite enseignante de l’université se réunissent au sein du « Club », bientôt appelé le « Old Man’s Club ». Parmi ses six membres fondateurs, on trouve les professeurs Josiah Willard Gibbs et Theodore Dwight Woolsey. Bientôt, l’organisation comptera dans ses rangs William Howard Taft, le futur chief justice du Connecticut Simeon E. Baldwin, l’universitaire Thomas Bergin, le neurochirurgien Harvey Cushing, et le fondateur des Skull & Bones, William H. Russell. Seuls Thomas Bergin et Harvey Cushing ne deviendront pas, par ailleurs membre des Skull & Bones.

La guerre de l’opium

L’université de Yale était un terreau particulièrement fertile pour qu’y prospère une société secrète aussi élitiste et influente que les Skull & Bones. Mais le succès de cette organisation secrète doit aussi beaucoup à la personnalité de son fondateur, William H. Russell. Celui-ci appartient à la grande famille Russell, dont l’un des membres, le révérend Noadah Russell, membre éminent de l’Église congrétionnaliste, a participé à la création de Yale. La famille Russell s’est également impliquée dans la grande guerre de l’opium qui oppose le Royaume-Uni à la Chine dans la première moitié du XIXe siècle.

À la fin du XVIIIe siècle, l’opium cultivé au Bengale avec la bénédiction de l’Angleterre est soumis à un monopole d’exploitation confié à la Compagnie des Indes orientales, une société qui dépend directement de la Couronne et à laquelle Elihu Yale a participé par le passé. La guerre de l’opium, qui commence vers 1815, vise à introduire de force cette drogue sur l’énorme marché chinois. De 320 tonnes annuelles en 1792, la contrebande d’opium atteint 480 tonnes en 1817, puis 3200 tonnes en 1837. La Chine demande alors à la reine Victoria de faire cesser le trafic. La souveraine fait savoir que les revenus ainsi engrangés par le Royaume-Uni sont trop importants pour qu’elle décide d’y renoncer. La tension monte entre Pékin et Londres : en février 1839, un trafiquant chinois est exécuté devant les représentations cantonaises des commerçants britanniques. En juin 1839, la Couronne accepte de détruire d’importantes cargaisons d’opium. De nombreux Anglais quittent alors Canton et Macao pour relancer le trafic d’un peu plus loin, sous la protection officielle de la marine britannique. Dans ces conditions, l’incident est inévitable : le 4 septembre, c’est la première bataille navale de la guerre de l’opium, qui aboutit à la destruction de nombreux navires chinois. Ces affrontements révèlent « la faiblesse des jonques de guerre chinoise et la sanglante détermination des protestants anglais pour que soient victorieux les principes du libéralisme fondé sur le trafic de l’opium » [2].

Samuel Russell, cousin de William Russell, est un important protagoniste de la guerre de l’opium. De nationalité états-unienne, il est le fondateur de la Russell & Company en 1813, qui va concurrencer, dans les années 1820, la domination britannique sur le trafic de drogue en direction de la Chine. L’un des membres éminents de la société était Warren Delano, Jr, le grand-père de Franklin Delano Roosevelt.

Du club Eulogie aux Skull and Bones

C’est dans ce contexte que William Russell crée les Skull & Bones, en 1832. Il est difficile d’établir avec précision dans quelles circonstances. Il s’agirait, au départ, d’une réaction à l’exclusion d’un membre des Phi Beta Kappa, Eleazar Kingsbury Forster. Indigné par le procédé, et souhaitant redonner sa vitalité à Yale, William Russell aurait condamné Phi Betta Kapa, pris Forster sous son aile et fondé, avec treize autres étudiants de Yale (dont Alfonso Taft [3]), une société encore plus secrète et encore plus forte, originellement intitulée le Club Eulogie, du nom de la déesse grecque de l’éloquence. Sous l’influence d’un récent voyage en Allemagne, Russell importe bon nombre de références germanques dans le rituel. En 1833, les jeunes membres adoptent la tête de mort et les ossements comme emblème. À la même époque, le chiffre 322 devient le « chiffre clé » de l’organisation. C’est en effet en 322 avant JC qu’est mort l’orateur grec Démosthène. Selon la « tradition Skull and Bones », la déesse Eulogie aurait alors rejoint le paradis, avant de redescendre en 1832 et de rejoindre la société secrète.

En 1856, les Skull and Bones sont officiellement incorporés au sein du Russell Trust, propriété de William H. Russell, grâce à Daniel Coit Gilman (Bones 1852), président fondateur de l’Université John Hopkins. Le 13 mars de la même année, l’organisation déménage son quartier général au sein d’un bâtiment impressionnant sur le campus de Yale, pompeusement baptisé « la Tombe ». L’endroit est rapidement submergé de reliques guerrières et morbides : on y trouve, d’après les témoignages de membres recueillis par Alexandra Robbins, une accumulation de drapeaux, de tentures noires, d’armes recueillies sur les champs de bataille. Pour ne pas oublier qu’il s’agit d’une confrérie d’étudiants, une série de balles de baseball provenant des rencontres mythiques remportées par Yale est exposée dans une pièce. Le logo de la tête de mort est apposée quasiment sur tous les endroits vierges, tandis que des ossements de carcasses animales sont accrochées à divers murs. Quelques squelettes et ossements humains sont également exposés. La plupart des tableaux présents dans l’enceinte représentent la Mort rencontrant tel ou tel personnage célèbre. Une atmosphère proche de l’univers de la famille Adams selon Marina Moscovici, conservateur d’art du Connecticut qui a travaillé à la restauration d’une quinzaine de tableaux en 1999.

Une polémique a éclaté au début des années 1980 autour du crâne de Géronimo, que les Skull & Bones prétendaient détenir. Ils le montrèrent même à un chef de tribu apache d’Arizona, Ned Anderson. Alors qu’on leur en demandait la restitution, les membres de l’organisation présentèrent un crâne différent de celui montré précédemment, et dont l’analyse révéla qu’il s’agissait de celui d’un enfant de dix ans, et non de celui du chef indien. L’authenticité de la relique, qui a depuis regagné « la Tombe », reste donc discutable.

Le fonctionnement de l’organisation est aujourd’hui mieux connu. Quinze membres sont recrutés chaque année, ce qui permet d’estimer à environ 800 le nombre de membres vivants de l’organisation à n’importe quelle date donnée. Encadrés par des membres plus anciens, les quinze nouveaux impétrants se réunissent deux fois par semaine pendant un an, pour discuter à la fois de leur vie, de leurs études ou de leurs projets professionnels. Des débats sur des questions politiques et sociales ont également lieu. Une fois par an, la société organise une retraite à Deer Iland, une vaste île située dans le fleuve Saint-Laurent, près de New York, où a été construit un club cossu à l’anglaise. Il s’agit bien de Deer Iland et non de Deer Island, conformément à la volonté de George D. Miller, membre des Skull & Bones et généreux donateur de la résidence [4].

Le rituel d’initiation a fait l’objet des interprétations les plus folles de la part des détracteurs de l’organisation. Pourtant, comme le rituel maçonnique, c’est essentiellement le secret qui l’entoure qui en est l’élément le plus déterminant. Et s’il est possible que les cérémonies se déroulant au sein de « la Tombe » aient eu, un temps, des conotations paganistes, voire satanistes, il faut également rappeler que le bizutage des nouveaux élèves de Yale était, par le passé, particulièrement cruel. Cependant, il est improbable qu’on demande aujourd’hui aux étudiants sélectionnés pour entrer dans l’organisation de se prêter à des jeux sexuels morbides devant l’ensemble des autres initiés.

Le réseau

Le plus fascinant n’est pas ce qui se passe au sein de l’organisation, mais plutôt la cohérence de sa liste de membres, qui révèle le talent des membres de Skull and Bones pour constituer les élites de demain. Ainsi, tout président des États-Unis passé par Yale a été membre des Skull & Bones : il s’agit de William Howard Taft, de George H.W. Bush et de George W. Bush. De même on ne compte plus les personnalités membres de l’organisation qui ont occupé, par la suite, d’importantes fonctions dans le monde politique, diplomatique, médiatique, ou même du renseignement.

L’organisation dispose d’importantes connexions dans le milieu diplomatique, et notamment au sein du Council on Foreign Relations. Ainsi, Henry Stimson, secrétaire à la Guerre de Franklin Delano Roosevelt, l’ambassadeur des États-Unis en Union soviétique, Averell Harriman, ou J. Richardson Dilworth, gestionnaire des intérêts de la famille Rockefeller, étaient membres des Skull and Bones [5].

Des membres de Skull & Bones ont également joué un certain rôle dans l’univers des médias. Henry Luce et Briton Haden, tous deux membres de l’organisation depuis 1920, auraient notamment eu l’idée de créer le journal Time lors d’une réunion à « la Tombe ». Averell Harriman, de son côté, a fondé le journal Today qui fusionna en 1937 avec une autre revue pour devenir Newsweek.

Les connexions au sein de la CIA sont particulièrement impressionnantes : William F. Buckey, membre ultra-conservateur de l’Agence et propagandiste réputé, a été membre de l’association, tout comme son frère, James Buckley, sous-secrétaire d’État à la Sécurité, aux sciences et aux technologies, dans le gouvernement de Ronald Reagan, un poste où il supervisait l’octroi de l’aide militaire états-unienne à destination des régimes de droite. Hugh Cunningham (Bones 1934) a lui aussi accompli une longue carrière dans les services états-uniens, de 1947 à 1973. C’est également le cas de William Bundy, Bonesman de la promotion 1939, et de Dino Pionzio (Bones 1950), chef de station de la CIA à Santiago en 1970, où il s’employa à déstabiliser le régime de Salvador Allende.

Le fait que l’organisation serve de moyen de reproduction à l’élite économique et politique du pays lui a assuré une bienveillance inhabituelle des autorités. Ainsi, en 1943, un acte législatif spécial adopté par l’État du Connecticut a exempté les associés du Russell Trust Association, qui gère, entre autres, les avoirs de la société secrète, de remplir un rapport d’activité comme n’importe quelle autre société. Dans la deuxième moitié du XXe siècle, ses avoirs ont été gérés par John B. Madden Jr, membre de Brown Brothers Harriman, une société née de la fusion, en 1933, de Brown Bros & Company et de W.A. Harriman & Company. Madden travaillait alors sous les ordres de Prescott Bush, père du futur président George H.W. Bush et grand-père de l’actuel président des États-Unis. Tous ces personnages sont naturellement membres des Skull & Bones.

Autre source de fonds : les Rockefeller. Percy Rockefeller fut membre de l’Ordre, et lia l’organisation aux propriétés de la Standard Oil. Autre grande famille rattachée aux Skull & Bones : les Morgan. J.P. Morgan ne fut certes jamais membre, mais Harold Stanley, membre de l’équipe dirigeante du Morgan’s Guaranty Trust, appartint à l’organisation depuis 1908. W. Averell Harriman, de la promotion 1913, a également été membre du conseil d’administration, tout comme H.P. Whitney et son père, W.C. Whitney. C’est également de manière indirecte que l’organisation a pu profiter des fonds de la famille Ford, apparemment contre l’avis de celle-ci. McGeorge Bundy, membre des Skull & Bones, fut en effet président de la Fondation Ford de 1966 à 1979, après avoir servi de conseiller pour la sécurité nationale sous John F. Kennedy et Lyndon Johnson.

Présidentielle 2004 : le face-à-face Skull and Bones

Les Skull & Bones n’ont pas véritablement de discours idéologique. Encore qu’il ne soit pas anodin de révérer un financier de la guerre de l’opium et d’utiliser comme objet rituel le crâne présumé du dernier chef d’un peuple que l’on vient d’exterminer. Contrairement à ce que la littérature conspirationniste a pu évoquer, il ne s’agit pas d’un club de néo-nazis, d’ultra-conservateurs, ni même de faucons. Néanmoins, en tant que représentant de l’élite future (ce qui nécessite déjà d’appartenir à la classe sociale disposant des capitaux socio-culturels suffisants pour réussir dans les différents champs de pouvoir), les membres des Skull & Bones partagent une même vision du monde et des rapports sociaux. Tous sont des capitalistes partisans d’un pseudo-libéralisme et attachés aux valeurs de Liberté prétendument incarnées par les États-Unis. Bien que récemment gagnées par les sirènes du « politiquement correct », en admettant progressivement des représentants des minorités ethniques et sexuelles, puis des femmes en 1991 - à la consternation, entre autres, de l’ancien président George H.W. Bush - les élites réunies au sein des Skull & Bones n’en demeurent pas moins l’incarnation quasi-parfaite de la pensée unique de la classe dirigeante états-unienne.

Le fait que les deux principaux candidats à la présidence des États-Unis en 2004, George W. Bush et John Kerry, soient membres de l’organisation, ne peut être interprété comme la manifestation d’une élection arrangée à l’avance entre deux personnalités de connivence. En revanche, on peut légitimement s’inquiéter de la manière dont s’établit la sélection au sein du champ politique états-unien. Car si les deux hommes peuvent s’affronter durement, il est indubitable qu’ils appartiennent l’un et l’autre à un milieu social étroit et homogène et que, à ce titre, ils défendent, malgré leurs divergences, des intérêts proches. D’une certaine manière, pour paraphraser un politicien français, l’élection présidentielle de 2004 ce sera « Skull and Bones ou Bones and Skull ». C’est d’ailleurs pour cette raison que l’Ordre focalise sur lui autant d’attention : il incarne la quintessence du milieu social le plus favorisé des États-Unis, et dont les vues sont loin de représenter l’idéal démocratique auquel aspire le reste de la population. Individuellement, de nombreux membres de l’organisation ont trempé dans la plupart des « coups tordus » des États-Unis des cinquante dernières années, de l’invasion de la Baie des Cochons à l’élaboration de la doctrine nucléaire, en passant par le renversement de Salvador Allende. Et ils n’ont pu le faire qu’en dehors des institutions démocratiques, dans le secret de leur connivence et sur la base d’une fraternité ancienne. Pourtant, aucune décision de ce type n’a jamais été prise au sein de l’association des Skull & Bones elle-même. Ce n’est pas une structure hiérarchisée, apte à prendre de telles décisions et à les faire appliquer. Quoi qu’il en soit, l’Ordre secret reste la façade la plus immédiatement visible de l’« ennemi de classe » que représente l’« aristocratie impériale » des États-Unis.

Le livre de référence d’Alexandra Robbins sur les Skull and Bones est maintenant disponible en français.

« Skull and Bones, La vérité sur l’élite secrète qui dirige les États-Unis » est en vente dans la librairie en ligne du Réseau Voltaire (18 €).

[1] Secrets of the Tomb par Alexandra Robbins, Little, Brown and Company, 2002.

[2] Le blanchiment du crime en permet la répétition - L’arme éthique dans les nouvelles guerres occidentales, de Michel Tibon, Mémoire non publié, 1999.

[3] Alphonso Taft, futur secrétaire à la Guerre en 1876, puis Attorney general et ambassadeur états-unien en Russie, est le père de William Howard Taft, le seul homme politique états-unien à avoir été président du pays puis président de la Cour suprême.

[4] Jeu de mots difficilement traduisible : Deer Island est l’« île du cerf », Dear I land signifie « la terre de cher moi-même ».

[5] Anthony C. Sutton, America’s Secret Establishment : An Introduction to the Order of Skull & Bones, Liberty House Press, 1986.

- Réseau Voltaire -

Au sein de la très élitiste et puritaine université de Yale sont co-optés chaque année quinze fils de très bonne famille. Ils forment une société secrète aux rituels morbides : les Skull and Bones (Crâne et os). Tout au long de leur vie, ils se soutiennent et s’entraident face aux velléités démocratiques d’une plèbe qu’ils abhorrent. Les deux candidats à la dernière élection présidentielle, George W. Bush et John Kerry, loin d’être des adversaires, s’y côtoyaient en secret depuis trente-six ans. Alexandra Robbins a consacré aux Booners une enquête qui fait référence. Son livre sera disponible la semaine prochaine en français.

L’association des Skull & Bones nourrit une importante littérature conspirationniste, qui rend responsable ses membres du scandale du Watergate, de l’invasion de la Baie des Cochons ou encore de l’assassinat de John F. Kennedy. Par ses connexions avec le milieu des affaires, notamment le secteur bancaire, ces anciens potaches de l’université de Yale contrôleraient la finance mondiale, voire l’avenir de la planète. Les Skull & Bones auraient d’ailleurs noyauté le Council on Foreign Relations, la Commission Trilatérale, la CIA, etc.

Il n’est pas question de discuter dans Voltaire, une publication laïque, de l’ésotérisme pratiqué au sein de cette organisation au cours des rites d’initiation, ou des cérémonies annuelles, mais d’analyser sa fonction sociale et son éventuel rôle politique. Les Skull & Bones illustrent surtout comment, aux États-Unis, s’est perfectionné un système de reproduction des élites par le biais d’une sélection qui, contrairement au mythe du self-made man, ne doit rien au hasard ou aux qualités individuelles. En effet, comme le souligne Anthony Sutton, les membres les plus actifs de l’organisation viennent d’un « noyau d’environ 20 à 30 familles », attachées à la défense de leur héritage et de leur lignée. Il existe ainsi de nombreux mariages entre des représentants des familles membres des Skull & Bones, bien que seuls les étudiants mâles aient pu, jusqu’à une date récente, adhérer à l’organisation.

Yale, une université puritaine et élitiste

Les Skull & Bones sont nés sur le campus de l’université de Yale. Un choix qui, selon la remarquable enquête de la journaliste de l’ Atlantic Monthly, Alexandra Robbins, ne doit rien au hasard [1].

Au début du XVIIIe siècle, l’ensemble des universités états-uniennes, qu’il s’agisse d’Harvard, Dartmouth, Williams, Bowdoin, Middlebury ou encore Amherst, ont été fondées par des Congrégationnalistes. Mais ils subissent alors la concurrence des Presbytériens, ce qui incite le président d’Harvard, Increase Mather, à agir. En 1701, il quitte son poste et créée une nouvelle université, « afin que l’Intérêt de la Religion soit préservé, et que la Vérité soit transmise aux générations futures ». Avec l’aide de dix pasteurs, dont neuf viennent d’Harvard, il parvient ainsi à fonder le Collegiate School of Connecticut. En 1711, Isaac Newton, Richard Steel et Elihu Yale sont approchés pour transmettre des livres de leur collection personnelle à la jeune institution. Les contacts avec Yale, devenu extrêmement riche grâce à ses activités au sein de la Compagnie des Indes orientales et en tant que gouverneur de la colonie de Madras, sont particulièrement fructueux. Non content de fournir des livres, il finance également largement l’université, qui lui rend hommage en prenant son nom, à partir de 1720, Yale University.

Les liens avec le congrégationnalisme garantissent le puritanisme de l’enseignement et du mode de fonctionnement de Yale. Les étudiants et professeurs doivent prononcer une profession de foi à leur entrée dans l’établissement, et peuvent être renvoyés si leur sincérité est sérieusement mise en doute. À ce puritanisme s’ajoute un élitisme forcené : les étudiants sont classés, dès leur arrivée à Yale, non pas en fonction de leurs capacités, mais de la position sociale de leurs parents. En tête de classe, les fils ou petit-fils de gouverneurs, de vice-gouverneurs. Puis viennent les membres des familles de juges de la Cour suprême. Un plus bas dans le classement, on trouve les fils de pasteurs et d’anciens élèves. En queue de peloton, les fils de fermiers, de marchands et d’artisans. Ce classement décide de la place attribuée à chaque élève dans les salles de classe, à la chapelle et à la cantine. Le plus étonnant, note Alexandra Robbins, n’est pas que ce classement d’entrée dépende du statut social de la famille de l’élève, chose courante dans beaucoup d’universités au XVIIIe siècle, mais plutôt qu’il n’évolue pas avec la scolarité. Ainsi Yale devient l’exemple idéal-typique d’une institution reproduisant les élites et leur hiérarchie interne. Le déclassement est en général occasionné par un manquement disciplinaire, et sanctionne le fait que l’élève a ainsi entaché l’honneur de sa famille.

Il faut ajouter à ce mode de fonctionnement peu banal la licence explicitement donnée aux élèves plus âgés de bizuter, voire de brimer et d’humilier les étudiants des classes inférieures. Le règlement prévoit une série de mesures visant à assurer le respect de la hiérarchie la plus arbitraire, fondée uniquement sur l’âge. Lyman Bagg a raconté dans un ouvrage, Quatre ans à Yale, paru anonymement en 1871, comment il analysait les mécanismes mis en place par l’institution. Ces pratiques autorisées reflètent selon lui le « pouvoir énorme des "coutumes" de l’école dans la création d’une folie temporaire qui fait des hommes faibles des êtres cruels et des hommes bons des êtres sans pitié ».

Cette propension à l’élitisme, à la hiérarchie brutale et au puritanisme incite les élèves, à la fin du XVIIIe siècle, à monter plusieurs sociétés parallèles à l’université. Il s’agit au départ d’associations littéraires, telles que Linonia et Brothers in Unity. L’ensemble des élèves est appelé à adhérer à l’une ou l’autre des organisations. Ce qui n’est pas assez élitiste pour ceux qui souhaitent une stricte reproduction de la nouvelle « aristocratie » états-unienne. En 1780 la branche Alpha de l’organisation Phi Betta Kappa est fondée à Yale. Plusieurs autres sociétés fleurissent à l’époque : la Beethoven Society, l’Hexahedron Club... Petit à petit, les salons littéraires perdent de leur importance, remplacés par des sociétés secrètes, plus élitistes et plus fermées. Au milieu du XIXe siècle, on en dénombre trois principales : les Skull and Bones (Crâne et os), les Scroll and Key (Parchemin et clé) et Wolf’s Head (Tête de loup).

Parallèlement, le corps enseignant de Yale décide de suivre le mouvement. Six ans après la création de Skull & Bones, six membres de l’élite enseignante de l’université se réunissent au sein du « Club », bientôt appelé le « Old Man’s Club ». Parmi ses six membres fondateurs, on trouve les professeurs Josiah Willard Gibbs et Theodore Dwight Woolsey. Bientôt, l’organisation comptera dans ses rangs William Howard Taft, le futur chief justice du Connecticut Simeon E. Baldwin, l’universitaire Thomas Bergin, le neurochirurgien Harvey Cushing, et le fondateur des Skull & Bones, William H. Russell. Seuls Thomas Bergin et Harvey Cushing ne deviendront pas, par ailleurs membre des Skull & Bones.

La guerre de l’opium

L’université de Yale était un terreau particulièrement fertile pour qu’y prospère une société secrète aussi élitiste et influente que les Skull & Bones. Mais le succès de cette organisation secrète doit aussi beaucoup à la personnalité de son fondateur, William H. Russell. Celui-ci appartient à la grande famille Russell, dont l’un des membres, le révérend Noadah Russell, membre éminent de l’Église congrétionnaliste, a participé à la création de Yale. La famille Russell s’est également impliquée dans la grande guerre de l’opium qui oppose le Royaume-Uni à la Chine dans la première moitié du XIXe siècle.

À la fin du XVIIIe siècle, l’opium cultivé au Bengale avec la bénédiction de l’Angleterre est soumis à un monopole d’exploitation confié à la Compagnie des Indes orientales, une société qui dépend directement de la Couronne et à laquelle Elihu Yale a participé par le passé. La guerre de l’opium, qui commence vers 1815, vise à introduire de force cette drogue sur l’énorme marché chinois. De 320 tonnes annuelles en 1792, la contrebande d’opium atteint 480 tonnes en 1817, puis 3200 tonnes en 1837. La Chine demande alors à la reine Victoria de faire cesser le trafic. La souveraine fait savoir que les revenus ainsi engrangés par le Royaume-Uni sont trop importants pour qu’elle décide d’y renoncer. La tension monte entre Pékin et Londres : en février 1839, un trafiquant chinois est exécuté devant les représentations cantonaises des commerçants britanniques. En juin 1839, la Couronne accepte de détruire d’importantes cargaisons d’opium. De nombreux Anglais quittent alors Canton et Macao pour relancer le trafic d’un peu plus loin, sous la protection officielle de la marine britannique. Dans ces conditions, l’incident est inévitable : le 4 septembre, c’est la première bataille navale de la guerre de l’opium, qui aboutit à la destruction de nombreux navires chinois. Ces affrontements révèlent « la faiblesse des jonques de guerre chinoise et la sanglante détermination des protestants anglais pour que soient victorieux les principes du libéralisme fondé sur le trafic de l’opium » [2].

Samuel Russell, cousin de William Russell, est un important protagoniste de la guerre de l’opium. De nationalité états-unienne, il est le fondateur de la Russell & Company en 1813, qui va concurrencer, dans les années 1820, la domination britannique sur le trafic de drogue en direction de la Chine. L’un des membres éminents de la société était Warren Delano, Jr, le grand-père de Franklin Delano Roosevelt.

Du club Eulogie aux Skull and Bones

C’est dans ce contexte que William Russell crée les Skull & Bones, en 1832. Il est difficile d’établir avec précision dans quelles circonstances. Il s’agirait, au départ, d’une réaction à l’exclusion d’un membre des Phi Beta Kappa, Eleazar Kingsbury Forster. Indigné par le procédé, et souhaitant redonner sa vitalité à Yale, William Russell aurait condamné Phi Betta Kapa, pris Forster sous son aile et fondé, avec treize autres étudiants de Yale (dont Alfonso Taft [3]), une société encore plus secrète et encore plus forte, originellement intitulée le Club Eulogie, du nom de la déesse grecque de l’éloquence. Sous l’influence d’un récent voyage en Allemagne, Russell importe bon nombre de références germanques dans le rituel. En 1833, les jeunes membres adoptent la tête de mort et les ossements comme emblème. À la même époque, le chiffre 322 devient le « chiffre clé » de l’organisation. C’est en effet en 322 avant JC qu’est mort l’orateur grec Démosthène. Selon la « tradition Skull and Bones », la déesse Eulogie aurait alors rejoint le paradis, avant de redescendre en 1832 et de rejoindre la société secrète.

En 1856, les Skull and Bones sont officiellement incorporés au sein du Russell Trust, propriété de William H. Russell, grâce à Daniel Coit Gilman (Bones 1852), président fondateur de l’Université John Hopkins. Le 13 mars de la même année, l’organisation déménage son quartier général au sein d’un bâtiment impressionnant sur le campus de Yale, pompeusement baptisé « la Tombe ». L’endroit est rapidement submergé de reliques guerrières et morbides : on y trouve, d’après les témoignages de membres recueillis par Alexandra Robbins, une accumulation de drapeaux, de tentures noires, d’armes recueillies sur les champs de bataille. Pour ne pas oublier qu’il s’agit d’une confrérie d’étudiants, une série de balles de baseball provenant des rencontres mythiques remportées par Yale est exposée dans une pièce. Le logo de la tête de mort est apposée quasiment sur tous les endroits vierges, tandis que des ossements de carcasses animales sont accrochées à divers murs. Quelques squelettes et ossements humains sont également exposés. La plupart des tableaux présents dans l’enceinte représentent la Mort rencontrant tel ou tel personnage célèbre. Une atmosphère proche de l’univers de la famille Adams selon Marina Moscovici, conservateur d’art du Connecticut qui a travaillé à la restauration d’une quinzaine de tableaux en 1999.

Une polémique a éclaté au début des années 1980 autour du crâne de Géronimo, que les Skull & Bones prétendaient détenir. Ils le montrèrent même à un chef de tribu apache d’Arizona, Ned Anderson. Alors qu’on leur en demandait la restitution, les membres de l’organisation présentèrent un crâne différent de celui montré précédemment, et dont l’analyse révéla qu’il s’agissait de celui d’un enfant de dix ans, et non de celui du chef indien. L’authenticité de la relique, qui a depuis regagné « la Tombe », reste donc discutable.

Le fonctionnement de l’organisation est aujourd’hui mieux connu. Quinze membres sont recrutés chaque année, ce qui permet d’estimer à environ 800 le nombre de membres vivants de l’organisation à n’importe quelle date donnée. Encadrés par des membres plus anciens, les quinze nouveaux impétrants se réunissent deux fois par semaine pendant un an, pour discuter à la fois de leur vie, de leurs études ou de leurs projets professionnels. Des débats sur des questions politiques et sociales ont également lieu. Une fois par an, la société organise une retraite à Deer Iland, une vaste île située dans le fleuve Saint-Laurent, près de New York, où a été construit un club cossu à l’anglaise. Il s’agit bien de Deer Iland et non de Deer Island, conformément à la volonté de George D. Miller, membre des Skull & Bones et généreux donateur de la résidence [4].

Le rituel d’initiation a fait l’objet des interprétations les plus folles de la part des détracteurs de l’organisation. Pourtant, comme le rituel maçonnique, c’est essentiellement le secret qui l’entoure qui en est l’élément le plus déterminant. Et s’il est possible que les cérémonies se déroulant au sein de « la Tombe » aient eu, un temps, des conotations paganistes, voire satanistes, il faut également rappeler que le bizutage des nouveaux élèves de Yale était, par le passé, particulièrement cruel. Cependant, il est improbable qu’on demande aujourd’hui aux étudiants sélectionnés pour entrer dans l’organisation de se prêter à des jeux sexuels morbides devant l’ensemble des autres initiés.

Le réseau

Le plus fascinant n’est pas ce qui se passe au sein de l’organisation, mais plutôt la cohérence de sa liste de membres, qui révèle le talent des membres de Skull and Bones pour constituer les élites de demain. Ainsi, tout président des États-Unis passé par Yale a été membre des Skull & Bones : il s’agit de William Howard Taft, de George H.W. Bush et de George W. Bush. De même on ne compte plus les personnalités membres de l’organisation qui ont occupé, par la suite, d’importantes fonctions dans le monde politique, diplomatique, médiatique, ou même du renseignement.

L’organisation dispose d’importantes connexions dans le milieu diplomatique, et notamment au sein du Council on Foreign Relations. Ainsi, Henry Stimson, secrétaire à la Guerre de Franklin Delano Roosevelt, l’ambassadeur des États-Unis en Union soviétique, Averell Harriman, ou J. Richardson Dilworth, gestionnaire des intérêts de la famille Rockefeller, étaient membres des Skull and Bones [5].

Des membres de Skull & Bones ont également joué un certain rôle dans l’univers des médias. Henry Luce et Briton Haden, tous deux membres de l’organisation depuis 1920, auraient notamment eu l’idée de créer le journal Time lors d’une réunion à « la Tombe ». Averell Harriman, de son côté, a fondé le journal Today qui fusionna en 1937 avec une autre revue pour devenir Newsweek.

Les connexions au sein de la CIA sont particulièrement impressionnantes : William F. Buckey, membre ultra-conservateur de l’Agence et propagandiste réputé, a été membre de l’association, tout comme son frère, James Buckley, sous-secrétaire d’État à la Sécurité, aux sciences et aux technologies, dans le gouvernement de Ronald Reagan, un poste où il supervisait l’octroi de l’aide militaire états-unienne à destination des régimes de droite. Hugh Cunningham (Bones 1934) a lui aussi accompli une longue carrière dans les services états-uniens, de 1947 à 1973. C’est également le cas de William Bundy, Bonesman de la promotion 1939, et de Dino Pionzio (Bones 1950), chef de station de la CIA à Santiago en 1970, où il s’employa à déstabiliser le régime de Salvador Allende.

Le fait que l’organisation serve de moyen de reproduction à l’élite économique et politique du pays lui a assuré une bienveillance inhabituelle des autorités. Ainsi, en 1943, un acte législatif spécial adopté par l’État du Connecticut a exempté les associés du Russell Trust Association, qui gère, entre autres, les avoirs de la société secrète, de remplir un rapport d’activité comme n’importe quelle autre société. Dans la deuxième moitié du XXe siècle, ses avoirs ont été gérés par John B. Madden Jr, membre de Brown Brothers Harriman, une société née de la fusion, en 1933, de Brown Bros & Company et de W.A. Harriman & Company. Madden travaillait alors sous les ordres de Prescott Bush, père du futur président George H.W. Bush et grand-père de l’actuel président des États-Unis. Tous ces personnages sont naturellement membres des Skull & Bones.

Autre source de fonds : les Rockefeller. Percy Rockefeller fut membre de l’Ordre, et lia l’organisation aux propriétés de la Standard Oil. Autre grande famille rattachée aux Skull & Bones : les Morgan. J.P. Morgan ne fut certes jamais membre, mais Harold Stanley, membre de l’équipe dirigeante du Morgan’s Guaranty Trust, appartint à l’organisation depuis 1908. W. Averell Harriman, de la promotion 1913, a également été membre du conseil d’administration, tout comme H.P. Whitney et son père, W.C. Whitney. C’est également de manière indirecte que l’organisation a pu profiter des fonds de la famille Ford, apparemment contre l’avis de celle-ci. McGeorge Bundy, membre des Skull & Bones, fut en effet président de la Fondation Ford de 1966 à 1979, après avoir servi de conseiller pour la sécurité nationale sous John F. Kennedy et Lyndon Johnson.

Présidentielle 2004 : le face-à-face Skull and Bones

Les Skull & Bones n’ont pas véritablement de discours idéologique. Encore qu’il ne soit pas anodin de révérer un financier de la guerre de l’opium et d’utiliser comme objet rituel le crâne présumé du dernier chef d’un peuple que l’on vient d’exterminer. Contrairement à ce que la littérature conspirationniste a pu évoquer, il ne s’agit pas d’un club de néo-nazis, d’ultra-conservateurs, ni même de faucons. Néanmoins, en tant que représentant de l’élite future (ce qui nécessite déjà d’appartenir à la classe sociale disposant des capitaux socio-culturels suffisants pour réussir dans les différents champs de pouvoir), les membres des Skull & Bones partagent une même vision du monde et des rapports sociaux. Tous sont des capitalistes partisans d’un pseudo-libéralisme et attachés aux valeurs de Liberté prétendument incarnées par les États-Unis. Bien que récemment gagnées par les sirènes du « politiquement correct », en admettant progressivement des représentants des minorités ethniques et sexuelles, puis des femmes en 1991 - à la consternation, entre autres, de l’ancien président George H.W. Bush - les élites réunies au sein des Skull & Bones n’en demeurent pas moins l’incarnation quasi-parfaite de la pensée unique de la classe dirigeante états-unienne.

Le fait que les deux principaux candidats à la présidence des États-Unis en 2004, George W. Bush et John Kerry, soient membres de l’organisation, ne peut être interprété comme la manifestation d’une élection arrangée à l’avance entre deux personnalités de connivence. En revanche, on peut légitimement s’inquiéter de la manière dont s’établit la sélection au sein du champ politique états-unien. Car si les deux hommes peuvent s’affronter durement, il est indubitable qu’ils appartiennent l’un et l’autre à un milieu social étroit et homogène et que, à ce titre, ils défendent, malgré leurs divergences, des intérêts proches. D’une certaine manière, pour paraphraser un politicien français, l’élection présidentielle de 2004 ce sera « Skull and Bones ou Bones and Skull ». C’est d’ailleurs pour cette raison que l’Ordre focalise sur lui autant d’attention : il incarne la quintessence du milieu social le plus favorisé des États-Unis, et dont les vues sont loin de représenter l’idéal démocratique auquel aspire le reste de la population. Individuellement, de nombreux membres de l’organisation ont trempé dans la plupart des « coups tordus » des États-Unis des cinquante dernières années, de l’invasion de la Baie des Cochons à l’élaboration de la doctrine nucléaire, en passant par le renversement de Salvador Allende. Et ils n’ont pu le faire qu’en dehors des institutions démocratiques, dans le secret de leur connivence et sur la base d’une fraternité ancienne. Pourtant, aucune décision de ce type n’a jamais été prise au sein de l’association des Skull & Bones elle-même. Ce n’est pas une structure hiérarchisée, apte à prendre de telles décisions et à les faire appliquer. Quoi qu’il en soit, l’Ordre secret reste la façade la plus immédiatement visible de l’« ennemi de classe » que représente l’« aristocratie impériale » des États-Unis.

Le livre de référence d’Alexandra Robbins sur les Skull and Bones est maintenant disponible en français.

« Skull and Bones, La vérité sur l’élite secrète qui dirige les États-Unis » est en vente dans la librairie en ligne du Réseau Voltaire (18 €).

[1] Secrets of the Tomb par Alexandra Robbins, Little, Brown and Company, 2002.

[2] Le blanchiment du crime en permet la répétition - L’arme éthique dans les nouvelles guerres occidentales, de Michel Tibon, Mémoire non publié, 1999.

[3] Alphonso Taft, futur secrétaire à la Guerre en 1876, puis Attorney general et ambassadeur états-unien en Russie, est le père de William Howard Taft, le seul homme politique états-unien à avoir été président du pays puis président de la Cour suprême.

[4] Jeu de mots difficilement traduisible : Deer Island est l’« île du cerf », Dear I land signifie « la terre de cher moi-même ».

[5] Anthony C. Sutton, America’s Secret Establishment : An Introduction to the Order of Skull & Bones, Liberty House Press, 1986.

- Réseau Voltaire -

11 janvier 2006

Pourquoi je n'arrive pas à être triste quand un "homme de paix" a une attaque cérébrale ?

Chronique de la mort annoncée d'un « homme de paix »

« Meurtrier », « Assassin », « Criminel de guerre », « Terroriste », « Commandant en chef d'un escadron de la mort », voilà les mots que vous ne trouverez pas pour désigner Ariel Sharon dans les tribunes hagiographiques diffusées par la presse atlantiste après l'attaque cérébrale qui a touché le Premier ministre israélien. Cela ne nous surprend malheureusement pas. Nous avons déjà exposé dans cette rubrique la façon dont Ariel Sharon a été présenté comme un « homme de paix » après le retrait israélien de Gaza bien qu'il ait indiqué que celui-ci visait uniquement à rendre possible le maintien de l'occupation illégale de larges pans de la Cisjordanie. Par la suite, du fait de son différend avec des leaders plus extrémistes que lui et qui persistaient à rêver du Grand Israël, Ariel Sharon a été présenté comme « un centriste ».

Tout au long de sa carrière militaire puis politique, Ariel Sharon s'est rendu coupable (personnellement ou en donnant les ordres) d'exactions et de meurtres de masse contre les populations arabes, bien souvent contre des civils. Il n'a pas cessé de violer le droit international et de bafouer les résolutions de l'ONU, privant des populations entières de tout espoir de justice. Ces crimes sont cependant à peine évoqués dans la presse atlantiste qui préfère dresser le portrait d'un nationaliste devenu pragmatique sur ses vieux jours et qui aurait donné une chance à la paix en orchestrant le retrait israélien de Gaza. Aucun journal ne rappelle que depuis ce retrait, c'est l'aviation et l'artillerie lourde qui bombardent les villes palestiniennes. Ce faisant, les chroniqueurs, éditorialistes et experts font preuve d'un infini mépris pour les vies arabes.

Pour reprendre la formule consacrée : « au moment où nous écrivons ces lignes, Ariel Sharon lutte contre la mort », mais ces nécrologues n'ont pas attendu l'issue du combat pour commenter au passé, mais de façon laudative, l'action politique du général Sharon.

Le débat dans la presse atlantiste oppose les hagiographes optimistes aux hagiographes pessimistes. Ils ressassent les lieux communs sur le conflit israélo-palestinien : Sharon avait changé et était devenu un homme de paix, le désengagement de Gaza était un grand pas vers la paix entrepris par un homme courageux, les Arabes ont raté les occasions de faire la paix. Toutefois, pour une partie des commentateurs, la stratégie politique mise en place par le Premier ministre ne lui survivra pas tandis que pour les autres, ce projet est sur de bons rails.

L'ancien ministre britannique conservateur des Affaires étrangères, Malcolm Rifkind, déplore la disparition d'Ariel Sharon dans The Independent, événement qu'il compare à l'assassinat d'Yitzhak Rabin. Paradoxalement, l'auteur ne cache pas grand chose des exactions commises par celui dont il regrette la disparition. Il rappelle l'invasion du Liban, le massacre de Sabra et Chatila, l'intensification de la colonisation et la provocation d'Al Aqsa. Mais, cependant, il estime que seul Sharon était en mesure de faire accepter aux Israéliens un État palestinien.

Le psychiatre et éditorialiste néoconservateur, récent promoteur de l'usage de la torture dans la « guerre au terrorisme », Charles Krauthammer, se lamente dans le Washington Post de la disparition d'Ariel Sharon de la vie politique. Pour lui, il s'agit du pire désastre pour Israël depuis 60 ans. Bigre ! Personnalisant à l'extrême la politique israélienne, il estime qu'il sera très difficile pour Kadima, le parti fondé par le Premier ministre israélien, de poursuivre la politique « géniale » d'Ariel Sharon.

Théoriquement éloigné des thèses et des orientations de M. Krauthammer, le Rabbin Michael Lerner, rédacteur en chef du magazine de la gauche juive états-unienne Tikkun Magazine et président de l'association pacifiste juive Rabbis for Peace, suit, au nom de la paix, le même raisonnement que l'éditorialiste néo-conservateur. Dans le quotidien australien The Age et le quotidien états-unien The Berkeley Daily Planet, il affirme prier pour qu'Ariel Sharon se rétablisse et puisse reprendre le combat politique. Il rappelle avoir été longtemps l'adversaire du Premier ministre mais estime, contre toute vraisemblance, que ce dernier est aujourd'hui un des rares hommes capables de ramener la paix au Proche-Orient.

Adoptant une vision sensiblement identique d'Ariel Sharon et de sa politique, certains analystes jugent que la politique suivie par Ariel Sharon se poursuivra après sa mort ou sa retraite.

Yoel Marcus éditorialiste du quotidien de référence de la gauche israélienne, Ha'aretz, salue le « Charles De Gaulle israélien », l'homme élu par l'extrême droite qui aura organisé le désengagement de Gaza. Il déplore que les Palestiniens n'aient pas su saisir « l'occasion ». Mais, affirme-t-il, poussant toujours plus loin la logique culturaliste concernant la soi-disant absence de partenaire pour la paix, « les Arabes seront toujours les Arabes ». Il déplore la perte du « géant de 1948 » mais estime que Kadima est le fruit d'un moment politique, et non d'un homme, et que la politique d'Ariel et que celle-ci se poursuivra.

Le directeur du Centre Global Research in International Affairs, Barry Rubin, partage ce point de vue dans une tribune diffusée par Project Syndiacteet n'ayant été, pour l'instant, publié que par le Korea Herald. Fidèle au point de vue qu'il avait développé au moment de la création de Kadima, il estime que ce parti reflète un nouveau consensus dans la société israélienne et que, par conséquent, il est promis à la victoire lors des prochaines élections. Il loue l'action du Premier ministre et estime que son parti pourra continuer sans lui.

Bien qu'ultra dominant dans la presse occidentale, la représentation positive du Premier ministre israélien est nuancée par certains auteurs courageux et très isolés.

Ainsi, l'éditorialiste de gauche d'Ha'aretz, Gideon Levy, publie un point de vue contradictoire à celui de son collègue Yoel Marcus. En effet, il juge pour sa part que le bilan de la politique d'Ariel Sharon pour Israël est globalement négatif. Il rappelle que c'est le Premier ministre qui a développé la colonisation des territoires occupés, lancé l'invasion israélienne du Liban et participé au renforcement du Hamas. L'auteur croit voir dans le désengagement de Gaza un regret de la première politique mais il note que le Hamas continuait de bénéficier de la politique d'Ariel Sharon et qu'aujourd'hui, les tensions avec l'Iran sont à leur paroxysme. Notons que, bien que remettant en cause la politique suivie par Ariel Sharon, l'auteur ne le fait que sous l'angle des intérêts israéliens. Le point de vue arabe ne semble pas avoir sa place dans la presse « occidentale ».

Yasser Abed Rabbo, ancien ministre de l'Autorité palestinienne et négociateur de l'initiative de Genève, est l'un des rares dirigeants arabes à pouvoir s'exprimer sur le sujet dans une interview accordée au journal Le Monde. Et encore, il s'excuse presque de ne pas se joindre au choeur des pleureuses et tente de rappeler pourquoi les Palestiniens n'ont pas noté le « changement » de fin de carrière d'Ariel Sharon. Il évoque le raid de Qibya, le massacre de Sabra et Chatila et l'opération de Jénine. Des éléments expliquant que contrairement à l'opinion occidentale, les Palestiniens ne voient pas la disparition d'Ariel Sharon comme celle d'un homme de paix. L'auteur espère toutefois, sans sembler trop y croire que son successeur n'aura pas le même comportement et que la vie politique israélienne changera après la mort de son patriarche comme se fut le cas de l'Autorité palestinienne.

Rappelons qu'Ariel Sahron débuta sa carrière dans l'organisation terroriste Haganah. Au début des années 50, il dirige un escadron de la mort, l'Unité 101, qui assassine des civils arabes pour contraindre leurs familles à abandonner leurs terres. C'est à la tête de cet escadron qu'il massacre de toute la population du village jordanien de Qibya. Devenu général à la suite d'actes de bravoure lors de la Guerre des Six jours, il pénètre avec ses unités au Liban, agissant de sa propre initiative et désobéissant aux ordres de l'état-major. Parvenu à Beyrouth, il encercle les camps de réfugiés palestiniens de Sabra et Chatila et commence l'extermination de la population. Ne disposant pas d'hommes en nombre suffisant, il confie aux milices chrétiennes du mercenaire Elie Hokeiba le soin d'achever le travail. Jugé pour crime de guerre par un tribunal israélien, il se voit interdire toute fonction ministérielle. Au début du XXIe siècle, il se livre à de nouvelles provocations qui suscitent la seconde Intifada. On découvre alors que le jugement qui lui interdit d'être ministre ne lui interdit pas d'être Premier ministre. Promettant de réprimer l'Intifada qu'il a provoquée, il devient Premier ministre. Il rompt alors avec les partisans du Grand Israël et organise un redéploiement de Tsahal de manière à occuper le plus de territoires possible, tout en rendant leur défense opérationnelle. Se moquant de la communauté internationale, il construit donc un Mur pour modifier unilatéralement les frontières, puis retire les colons et ses troupes derrière ce Mur, annexant définitivement une partie des territoires palestiniens. Simultanément, il participe à une opération de nettoyage politique prévoyant l'élimination physique de Yasser Arafat et d'autres leaders, la censure des candidatures palestiniennes les plus représentatives et le trucage des élections palestiniennes, l'élection par défaut de Mahmoud Abbas, enfin la création de Kadima.

Si on cherche une critique virulente de l'action du Premier ministre en « Occident », c'est vers les mouvements sionistes les plus radicaux qu'il faut se tourner.

Le révérend fondamentaliste et dirigeant de la Christian Coalition, Pat Robertson, a profité de son émission sur la Christian Broadcasting Corporation pour expliquer les « raisons » de l'attaque cérébrale subie par le Premier ministre israélien. Selon l'auteur, Ariel Sharon (pourtant âgé de 77 ans) est victime d'une vengeance divine pour avoir organisé le désengagement de Gaza. M. Robertson est membre d'un courant sioniste chrétien qui estime que la création d'Israël en 1948 est la marque de l'approche de la « fin des temps ». Lecteur littéral de la Bible, il estime que, quand le temple de Jérusalem sera reconstruit sur les ruines de la mosquée d'Al-Aqsa, le Christ reviendra pour établir son règne, détruire les musulmans et les libéraux et convertir les juifs. L'auteur a accusé, par le passé, les « libéraux » d'être responsables des attentats du 11 septembre 2001, présentés comme une punition divine, et a appelé à assassiner le président du Vénézuéla, Hugo Chavez, accusé d'être « communiste ».

Ce point de vue pourrait prêter à sourire si le révérend Robertson n'avait pas tant de fidèles, notamment parmi le parti républicain états-unien.

« Meurtrier », « Assassin », « Criminel de guerre », « Terroriste », « Commandant en chef d'un escadron de la mort », voilà les mots que vous ne trouverez pas pour désigner Ariel Sharon dans les tribunes hagiographiques diffusées par la presse atlantiste après l'attaque cérébrale qui a touché le Premier ministre israélien. Cela ne nous surprend malheureusement pas. Nous avons déjà exposé dans cette rubrique la façon dont Ariel Sharon a été présenté comme un « homme de paix » après le retrait israélien de Gaza bien qu'il ait indiqué que celui-ci visait uniquement à rendre possible le maintien de l'occupation illégale de larges pans de la Cisjordanie. Par la suite, du fait de son différend avec des leaders plus extrémistes que lui et qui persistaient à rêver du Grand Israël, Ariel Sharon a été présenté comme « un centriste ».

Tout au long de sa carrière militaire puis politique, Ariel Sharon s'est rendu coupable (personnellement ou en donnant les ordres) d'exactions et de meurtres de masse contre les populations arabes, bien souvent contre des civils. Il n'a pas cessé de violer le droit international et de bafouer les résolutions de l'ONU, privant des populations entières de tout espoir de justice. Ces crimes sont cependant à peine évoqués dans la presse atlantiste qui préfère dresser le portrait d'un nationaliste devenu pragmatique sur ses vieux jours et qui aurait donné une chance à la paix en orchestrant le retrait israélien de Gaza. Aucun journal ne rappelle que depuis ce retrait, c'est l'aviation et l'artillerie lourde qui bombardent les villes palestiniennes. Ce faisant, les chroniqueurs, éditorialistes et experts font preuve d'un infini mépris pour les vies arabes.

Pour reprendre la formule consacrée : « au moment où nous écrivons ces lignes, Ariel Sharon lutte contre la mort », mais ces nécrologues n'ont pas attendu l'issue du combat pour commenter au passé, mais de façon laudative, l'action politique du général Sharon.

Le débat dans la presse atlantiste oppose les hagiographes optimistes aux hagiographes pessimistes. Ils ressassent les lieux communs sur le conflit israélo-palestinien : Sharon avait changé et était devenu un homme de paix, le désengagement de Gaza était un grand pas vers la paix entrepris par un homme courageux, les Arabes ont raté les occasions de faire la paix. Toutefois, pour une partie des commentateurs, la stratégie politique mise en place par le Premier ministre ne lui survivra pas tandis que pour les autres, ce projet est sur de bons rails.

L'ancien ministre britannique conservateur des Affaires étrangères, Malcolm Rifkind, déplore la disparition d'Ariel Sharon dans The Independent, événement qu'il compare à l'assassinat d'Yitzhak Rabin. Paradoxalement, l'auteur ne cache pas grand chose des exactions commises par celui dont il regrette la disparition. Il rappelle l'invasion du Liban, le massacre de Sabra et Chatila, l'intensification de la colonisation et la provocation d'Al Aqsa. Mais, cependant, il estime que seul Sharon était en mesure de faire accepter aux Israéliens un État palestinien.

Le psychiatre et éditorialiste néoconservateur, récent promoteur de l'usage de la torture dans la « guerre au terrorisme », Charles Krauthammer, se lamente dans le Washington Post de la disparition d'Ariel Sharon de la vie politique. Pour lui, il s'agit du pire désastre pour Israël depuis 60 ans. Bigre ! Personnalisant à l'extrême la politique israélienne, il estime qu'il sera très difficile pour Kadima, le parti fondé par le Premier ministre israélien, de poursuivre la politique « géniale » d'Ariel Sharon.

Théoriquement éloigné des thèses et des orientations de M. Krauthammer, le Rabbin Michael Lerner, rédacteur en chef du magazine de la gauche juive états-unienne Tikkun Magazine et président de l'association pacifiste juive Rabbis for Peace, suit, au nom de la paix, le même raisonnement que l'éditorialiste néo-conservateur. Dans le quotidien australien The Age et le quotidien états-unien The Berkeley Daily Planet, il affirme prier pour qu'Ariel Sharon se rétablisse et puisse reprendre le combat politique. Il rappelle avoir été longtemps l'adversaire du Premier ministre mais estime, contre toute vraisemblance, que ce dernier est aujourd'hui un des rares hommes capables de ramener la paix au Proche-Orient.

Adoptant une vision sensiblement identique d'Ariel Sharon et de sa politique, certains analystes jugent que la politique suivie par Ariel Sharon se poursuivra après sa mort ou sa retraite.

Yoel Marcus éditorialiste du quotidien de référence de la gauche israélienne, Ha'aretz, salue le « Charles De Gaulle israélien », l'homme élu par l'extrême droite qui aura organisé le désengagement de Gaza. Il déplore que les Palestiniens n'aient pas su saisir « l'occasion ». Mais, affirme-t-il, poussant toujours plus loin la logique culturaliste concernant la soi-disant absence de partenaire pour la paix, « les Arabes seront toujours les Arabes ». Il déplore la perte du « géant de 1948 » mais estime que Kadima est le fruit d'un moment politique, et non d'un homme, et que la politique d'Ariel et que celle-ci se poursuivra.

Le directeur du Centre Global Research in International Affairs, Barry Rubin, partage ce point de vue dans une tribune diffusée par Project Syndiacteet n'ayant été, pour l'instant, publié que par le Korea Herald. Fidèle au point de vue qu'il avait développé au moment de la création de Kadima, il estime que ce parti reflète un nouveau consensus dans la société israélienne et que, par conséquent, il est promis à la victoire lors des prochaines élections. Il loue l'action du Premier ministre et estime que son parti pourra continuer sans lui.

Bien qu'ultra dominant dans la presse occidentale, la représentation positive du Premier ministre israélien est nuancée par certains auteurs courageux et très isolés.

Ainsi, l'éditorialiste de gauche d'Ha'aretz, Gideon Levy, publie un point de vue contradictoire à celui de son collègue Yoel Marcus. En effet, il juge pour sa part que le bilan de la politique d'Ariel Sharon pour Israël est globalement négatif. Il rappelle que c'est le Premier ministre qui a développé la colonisation des territoires occupés, lancé l'invasion israélienne du Liban et participé au renforcement du Hamas. L'auteur croit voir dans le désengagement de Gaza un regret de la première politique mais il note que le Hamas continuait de bénéficier de la politique d'Ariel Sharon et qu'aujourd'hui, les tensions avec l'Iran sont à leur paroxysme. Notons que, bien que remettant en cause la politique suivie par Ariel Sharon, l'auteur ne le fait que sous l'angle des intérêts israéliens. Le point de vue arabe ne semble pas avoir sa place dans la presse « occidentale ».

Yasser Abed Rabbo, ancien ministre de l'Autorité palestinienne et négociateur de l'initiative de Genève, est l'un des rares dirigeants arabes à pouvoir s'exprimer sur le sujet dans une interview accordée au journal Le Monde. Et encore, il s'excuse presque de ne pas se joindre au choeur des pleureuses et tente de rappeler pourquoi les Palestiniens n'ont pas noté le « changement » de fin de carrière d'Ariel Sharon. Il évoque le raid de Qibya, le massacre de Sabra et Chatila et l'opération de Jénine. Des éléments expliquant que contrairement à l'opinion occidentale, les Palestiniens ne voient pas la disparition d'Ariel Sharon comme celle d'un homme de paix. L'auteur espère toutefois, sans sembler trop y croire que son successeur n'aura pas le même comportement et que la vie politique israélienne changera après la mort de son patriarche comme se fut le cas de l'Autorité palestinienne.

Rappelons qu'Ariel Sahron débuta sa carrière dans l'organisation terroriste Haganah. Au début des années 50, il dirige un escadron de la mort, l'Unité 101, qui assassine des civils arabes pour contraindre leurs familles à abandonner leurs terres. C'est à la tête de cet escadron qu'il massacre de toute la population du village jordanien de Qibya. Devenu général à la suite d'actes de bravoure lors de la Guerre des Six jours, il pénètre avec ses unités au Liban, agissant de sa propre initiative et désobéissant aux ordres de l'état-major. Parvenu à Beyrouth, il encercle les camps de réfugiés palestiniens de Sabra et Chatila et commence l'extermination de la population. Ne disposant pas d'hommes en nombre suffisant, il confie aux milices chrétiennes du mercenaire Elie Hokeiba le soin d'achever le travail. Jugé pour crime de guerre par un tribunal israélien, il se voit interdire toute fonction ministérielle. Au début du XXIe siècle, il se livre à de nouvelles provocations qui suscitent la seconde Intifada. On découvre alors que le jugement qui lui interdit d'être ministre ne lui interdit pas d'être Premier ministre. Promettant de réprimer l'Intifada qu'il a provoquée, il devient Premier ministre. Il rompt alors avec les partisans du Grand Israël et organise un redéploiement de Tsahal de manière à occuper le plus de territoires possible, tout en rendant leur défense opérationnelle. Se moquant de la communauté internationale, il construit donc un Mur pour modifier unilatéralement les frontières, puis retire les colons et ses troupes derrière ce Mur, annexant définitivement une partie des territoires palestiniens. Simultanément, il participe à une opération de nettoyage politique prévoyant l'élimination physique de Yasser Arafat et d'autres leaders, la censure des candidatures palestiniennes les plus représentatives et le trucage des élections palestiniennes, l'élection par défaut de Mahmoud Abbas, enfin la création de Kadima.

Si on cherche une critique virulente de l'action du Premier ministre en « Occident », c'est vers les mouvements sionistes les plus radicaux qu'il faut se tourner.

Le révérend fondamentaliste et dirigeant de la Christian Coalition, Pat Robertson, a profité de son émission sur la Christian Broadcasting Corporation pour expliquer les « raisons » de l'attaque cérébrale subie par le Premier ministre israélien. Selon l'auteur, Ariel Sharon (pourtant âgé de 77 ans) est victime d'une vengeance divine pour avoir organisé le désengagement de Gaza. M. Robertson est membre d'un courant sioniste chrétien qui estime que la création d'Israël en 1948 est la marque de l'approche de la « fin des temps ». Lecteur littéral de la Bible, il estime que, quand le temple de Jérusalem sera reconstruit sur les ruines de la mosquée d'Al-Aqsa, le Christ reviendra pour établir son règne, détruire les musulmans et les libéraux et convertir les juifs. L'auteur a accusé, par le passé, les « libéraux » d'être responsables des attentats du 11 septembre 2001, présentés comme une punition divine, et a appelé à assassiner le président du Vénézuéla, Hugo Chavez, accusé d'être « communiste ».

Ce point de vue pourrait prêter à sourire si le révérend Robertson n'avait pas tant de fidèles, notamment parmi le parti républicain états-unien.

- Réseau Voltaire -

Inscription à :

Commentaires (Atom)